2023.12.19

等級制度の構築方法:作り方をステップバイステップで解説

人事制度において最初に設計するのが等級制度になります。等級制度を能力、職務で定義するのかは人事制度の分岐点ともなります。ここでは人事制度を導入するにあたってご自身でも知識を深めたい経営者の方に向け、設計の際の主要なステップである等級構造・等級数・等級要件における主要な論点についてお伝えできればと考えています。

等級制度の概要について学びたい方はこちらの記事もご参照ください。

等級制度の歴史

等級制度は現代のビジネスから始まったものというよりも古来の政治の世界から始まっています「推古十一年(603)、冠位十二階が制され、官人たちは徳・仁・礼・信・義・智という儒教の徳目によって名付けらたクライと、それに対応した色の冠(個別の色は不明)によって序列下されることとなった」(出典:人事の古代史)。

ここに記載されているようにある組織体の中で人材の序列をつけるためのシステムということができます。

当時の背景で言うと、足並みの揃わない豪族の集合体にすぎなかった朝廷においては争いが頻繁に起きていたことに起因しており、その解決の一つの手段として制定されたようです。

現代の組織においても様々な人材が増えてくると、「あの人になぜ偉そうに指示されないといけないのか」「あの人より私の方が仕事ができるのに」など人間関係から色々な摩擦が起きます。この中で一定の序列をつけておくことで争いのたねの一つを解消しておくことを狙っているわけです。

等級制度の例

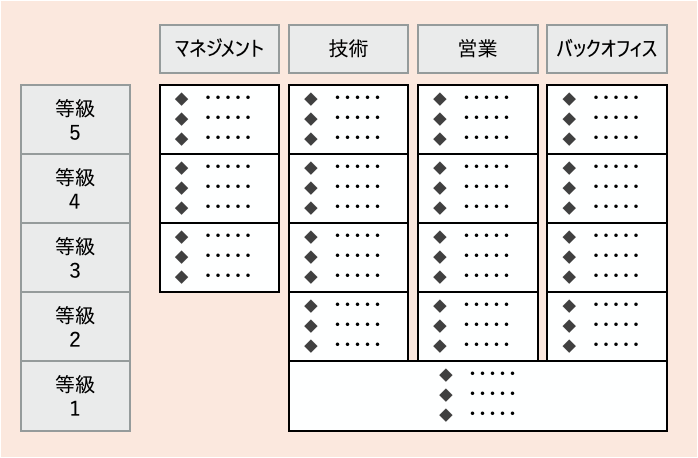

等級制度を例示すると図−1のようなものになります。多くの企業では等級1、グレード3などと数字で表現しています。上に行くほど報酬水準や組織における権限や影響力も高くなります。また、職種を複数持つ企業では役職だけではなく対外的な呼称を設けることが多いです。

等級制度を整理する前に決めておきたいこと

等級制度を設計する際、主要論点を議論する上では方針を明確に持っておきぶれないようにすることも必要ですし、前提となるインプット要件も存在します。方針は人事ポリシーなどと呼ばれることもありますが抽象度が高いこともあり、より具体的には「どのような人材を求め、その人材をどのように処遇していくのか」を明確にしておく必要があります。その上でインプットとしては組織図、決裁や権限規程などが必要になってきます。

具体的な設計のステップ

冒頭で記載した等級構造、等級数、等級要件の3つについて決めていく必要があります。

ステップ1 等級構造

等級構造は単純に言えば、役職者(マネジメント)にならない限り上位の等級には上がれない構造なのか、役職者(マネジメント)にならなくても上位の等級に上がれる構造にするのかを議論します。

それぞれにプロコンありますが、最近では後者とする企業が多く見られます。人事の言葉遣いとしては単線型か複線型かという表現を用いています。単線型の場合は序列が明確なのでわかりやすいのが良い点ですが、役職に登用されない人材を滞留させざるを得ない問題が生じます。

複線型は高度な技能を持つ人材を役職者と同様の報酬水準で処遇することができますが、運用の仕方次第ではマネジメントをやりたがらない人材が増えるリスクもあります。

ここの判断の拠り所が「どのような人材を求めるのか、どのように処遇していくのか」につながってくるわけですが、例えば事業特性から高度な技能を持つ人材を高報酬で処遇する方針であれば複線型にする必要があります。

また、事業特性から人材の入れ替わりが頻繁に起きやすいため技能(質)よりもたくさんの人材(量)を束ねて事業を成功させることのできるマネジメントを高い報酬で処遇するのであれば単線型でも問題ない可能性もあります。

ステップ2 等級数

等級数についてはその数字の拠り所とするものによっても数の幅が大きく変わってきます。考慮点としては組織の中での役職の階層、キャリアの発達段階などが関係してきます。

このためインプットとして組織図や決裁・権限規程のようなものも参照するわけです。キャリアの発達段階では新卒も含めるのか、役員クラスは除くのかなども決めておく必要があります。

多くの場合は8段階程度が限界になります。尚、この8段階の中で更に細かく刻んでいく場合には給与テーブルの設計時に改めて議論することになります。

ステップ3 等級要件

等級制度の中でも最も重い論点になります。等級を決める基準を人と仕事のどちらをベースとするのかを決める必要があります。最近は政策的な後押しもあり、ジョブ型つまり仕事基準で決めていくようになってきています。

ただ、運用方法は様々でありジョブ型と言いつつも役割等級制度の範囲内に止まっているケースも見られます。「どのような人材を求めるのか、どのように処遇していくのか」の方針は育てていくことを前提とするのか即戦力を前提とするのかなどの観点で等級要件の記述の観点に関係してくることになります。

人基準の等級要件はマインド・スキル・コンピテンシーなどで記載され、仕事基準の場合は役割で定義することが多く、ここに職務要件をポジション毎に加えていくアプローチになります。

ただし、ここで一番大切なのは人基準(メンバーシップ型))か仕事基準(ジョブ型)かといった二律背反での議論よりも、「一人ひとりの等級をどのように決めるのか?」になります。

結果的にはこの等級を改定する運用プロセスやコミュニケーションを各社毎に練度を高めていく過程では必然的に人も仕事も見て総合的に判断することにはなります。人事制度は運用が大事だと言われるのはこの辺りに起因してきます。

等級制度のケーススタディ

実際に人事制度導入のご支援をさせていただいたケースについても触れさせていただきます。

創業者が元部下数名と立ち上げられた企業だったこともあり、徐々に従業員数が増えていく中で阿吽の呼吸で経営できていたことができなくなってきたことから最初は評価制度を導入したいとのご依頼でしたが、お話をする中で最終的には人事制度全体を設計することになりました。

等級構造と等級数はすぐに確定したのですが、等級要件については人なのか仕事なのかは非常に揺れました。結果的に仕事基準にすることになったのですが、きっかけは設計した等級と移行後の給与のシミュレーションを行なっていく中でより明確になった次第です。

なぜかと言うと、経営者のかたの肌感覚で実際に払っている報酬とグレードにギャップがあることが直感的にわかったためです。

グレードを補正していく上では仕事基準の方が運用しやすいことに気づいていただいてからは揺れることは無くなりました。

このケースからわかることは等級制度を設計しながら実際に現在のメンバーがどのあたりになるのかをイメージしておくとより具体的な議論が行いやすくなるということです(報酬制度まで設計してからシミュレーションを行なった方がより具体的な議論になります。

まとめと次のステップ

今回は等級制度の設計にフォーカスした内容で書かせていただきました。今回はあえて特定の型をベースとした内容にはしていません。

一方で今までの経験上のことも最後に述べさせていただきたいと思います。それは短期的な評価の議論で等級改定を議論するよりも将来も見据えたメンバー一人ひとりのキャリアを軸に置きながら等級改定の議論を行なった方が良いという結論です。

マネジメントが自組織の計画を基にメンバーのキャリアも考慮しながらどのような仕事を割り当てていく(アサイメント)のか、短期的な評価調整の議論よりもよっぽど重要だと考えています。

等級制度設計ツール「hitofusa」

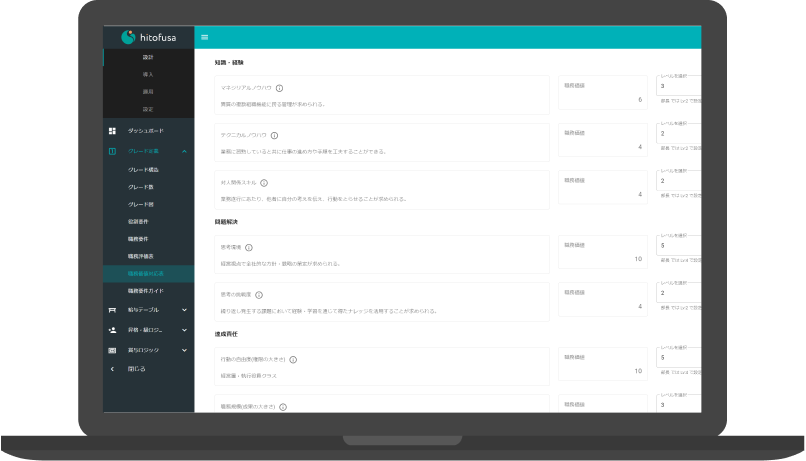

等級制度の設計や運用は複雑で、多くの要素が影響を与えるため、非常に手間と時間がかかる作業です。そこで、このプロセスを劇的に簡略化し、効率化するためのツールとして「hitofusa」をおすすめします。

「hitofusa」は等級制度の設計をテンプレートを用いて簡略化します。これにより、専門的な知識がない人でも基本的な設計は容易に行えます。

また、このツールはシミュレーション機能を持っているため、設計した制度が実際に運用された場合の影響を事前に確認することができます。

「hitofusa」では、専任のコンサルタントが既存の人事制度や報酬制度に合わせて制度設計を支援します。これにより、組織に最適な等級制度の設計と運用が可能になります。

等級制度は組織に多くの影響を与えるため、その設計と運用には細心の注意が必要です。そのような状況で「hitofusa」は非常に有用なツールとなるでしょう。簡易的なテンプレート、事前のシミュレーション、そして専任コンサルタントによるサポートが、より健全で効率的な等級制度の構築を支えます。

「hitofusa」を活用することで、等級制度の設計と運用が一層簡単かつ効率的になり、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与することでしょう。

関連記事

LOADING...

©altrust Corporation.